- HOME>

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは

睡眠障害について

昨今、“睡眠負債“や”睡眠の質“という言葉をよく聞くようになりました。健康的な生活を送るうえで、睡眠がとても大切な役割を担っているということが広く一般に知られてきたためでしょう。

同時に、睡眠に関する病気も注目を浴びています。睡眠に関する病気をまとめて「睡眠障害」と言いますが、このサイトで取り上げている睡眠時無呼吸症候群も睡眠障害のひとつです。

ただ一言で睡眠障害と言っても疾患によって原因が異なりますし、治療方法、対策も異なってきますので、漫然と「睡眠の質が悪い」というだけでなく、何が原因で睡眠の質が落ちてしまっているのか、ということをまずは把握することが大切です。

不眠をはじめとした睡眠障害には以下のように多くの分類があります。

不眠

- 入眠障害なかなか寝付けない(入眠困難)

- 寝てもすぐに目が覚める(中途覚醒)

- 早く目覚めてしまう(早朝覚醒)

- ぐっすり眠れた感じがしない(熟眠障害)

などの症状があらわれます。

過眠

日中に過剰な眠気を感じ、日常生活に支障をきたす状態をさします。

ナルコレプシー

日中の発作的な居眠りだけでなく、興奮した時に体の力が抜けてしまう

情動脱力発作、金縛りなどを引き起こす

突発性過眠症

一日中眠気が続く

といった疾患や、薬剤の副作用として日中に眠気が現れるものなどがあります。

概日リズム睡眠障害

体内時計の周期が24時間周期に同調できなくなるために生じる睡眠障害で、寝る時刻と目覚める時刻に一定のリズムが保てなくなる状態です。

睡眠呼吸障害

睡眠中の呼吸障害のために、睡眠の質が悪化している状態です。代表的なものに睡眠時無呼吸症候群があります。

睡眠時無呼吸症候群について

このページでは、睡眠時無呼吸症候群について具体的に解説します。

睡眠時無呼吸症候群とは、眠っている間に無呼吸状態(呼吸が止まっている状態)が繰り返される病気です。

医学的には10秒以上の呼吸停止状態を「無呼吸」と定義し、無呼吸が1時間あたり5回以上、または一晩(7時間の睡眠中)に30回以上あれば、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。

ただこの無呼吸状態は寝ている間のことなので、なかなか本人は気付くことができません。このことから検査や治療を受けていない方が多く、日本でも300万人~400万人の潜在的な患者さんがいるといわれています。

このように自覚症状の乏しい病気なのですが、この病気は放っておくと、とても重大な“良くないこと”を引き起こしてしまいます。

まずは睡眠の質が低下することによる日中の眠気です。眠気と言うと軽く聞こえますが、その眠気によって深刻な交通事故や労働中の事故などが引き起こされてしまうことがあります。日本では2003年2月に起きた新幹線の居眠り運転により睡眠時無呼吸症候群が注目を浴びるようになりましたが、それ以降も睡眠時無呼吸症候群が原因であると考えられている事故は継続して起こっています。

もっと重要なことは、無呼吸を繰り返すことによって脳の低酸素状態が起こり、心臓やその他の臓器に負荷をかけてしまうことから引き起こされる高血圧、心筋梗塞、脳卒中、糖尿病などの合併症があります。

これらは最悪の場合、突然死を引き起こしてしまうこともある恐ろしいものです。

詳しくは SASがなぜ悪いのかというページで解説しています。

睡眠時無呼吸症候群の種類

睡眠時無呼吸症候群には大きく分けて2種類あります。

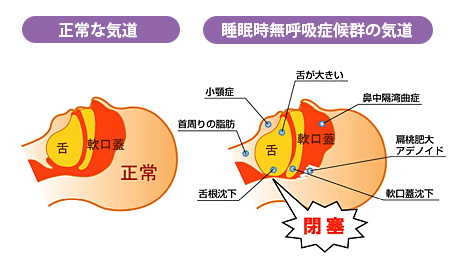

一つは、呼吸自体はできているものの上気道(鼻の孔からのどまでの空気の通り道)がどこかで狭くなっており、鼻・口の気流が停止する「閉塞性」の、「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)」です。

二つ目は、脳からの信号命令自体が途絶えてしまい、呼吸そのものが停止してしまう「中枢性」の「中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)」です。

よく睡眠時無呼吸症候群では「いびき」が取り上げられますが、いびきが生じるのは「閉塞性睡眠時無呼吸症候群」の場合です。

この二つの内、実際に有病率が高いのは「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)」です。

睡眠時無呼吸症候群の患者さんのうち、9割がこの閉塞性睡眠時無呼吸症候群であると言われています。

上気道の閉塞が起こってしまう要因としては、首・喉まわりの脂肪の沈着や扁桃肥大のほか、下の付け根(舌根)、のどちんこ(口蓋垂)などが落ち込んでしまうことによる喉・上気道の狭窄が挙げられます。

睡眠時無呼吸症候群は、よく太った人がかかる疾患であると言われます。しかし太っているというのも大きな要因なのですが、実は太っている人だけがなる疾患ではありません。

これには、もともとその人が持っている骨格も関わってくるからです。骨格の大きい人であれば、多少太っても(首・喉まわりの脂肪が沈着しても)上気道を狭める可能性は高くありませんが、骨格が小さい人であれば上気道のスペースが小さく、閉塞しやすいことはお分かりいただけるでしょう。特に日本を含めた東アジアの人はもともと顎が小さく気道が狭い人が多いと言われており、肥満がなくても閉塞性睡眠時無呼吸症候群が生じやすいと考えられています。

中枢性睡眠時無呼吸症候群は、脳から呼吸の命令が出なくなる呼吸中枢の異常です。

閉塞性の場合は気道が狭くなり呼吸がしにくくなるため一生懸命呼吸しようと努力しますが、中枢性の場合、気道は開いたままにも関わらず呼吸しようという努力がみられません。

中枢性睡眠時無呼吸症候群になってしまうメカニズムは様々ですが、心機能が低下した場合には30~40%の割合で中枢性睡眠時無呼吸症候群がみられるとされています。

睡眠時無呼吸症候群の原因

睡眠時無呼吸症候群の原因として少しややこしい話ですが、解剖学的要因、咽頭開大筋反応性、呼吸調整系の不安定性、覚醒閾値の4つが原因とされています。

解剖学的異常とは上気道が解剖学的に狭いことです。上気道とは鼻腔後端から喉頭蓋までの筒状の空間です。肥満、小顎症、顎顔面形態の異常、扁桃腫大などは上気道狭小化の原因となります。また心不全・腎不全を合併している場合は仰臥位での水分のシフトが起こり咽頭部の狭窄を助長します。内臓脂肪が高度の場合上気道の尾側への牽引が不十分で咽頭が虚脱しやすくなります。

咽頭開大筋は吸気時に上気道の開大に働くもので呼吸中枢からも調整を受けています。上気道開大筋(オトガイ舌筋)は吸気と同調して活動しますが睡眠中は筋活動が落ちるのですが、その反応性が低下すると上気道虚脱の方向に働き無呼吸を助長します。

通常睡眠中は覚醒時よりわずかに二酸化炭素濃度が高くなっています。呼吸中枢は血中二酸化炭素濃度を感知して高くなれば換気を促す方向へ、低くなれば換気を抑制しています。咽頭開大筋の反応性が乏しく二酸化炭素濃度の変動が大きい場合呼吸が不安定化します。これを呼吸調整系の不安定性と呼びます。不安定性も無呼吸を助長する方向に働きます。

睡眠中の痛み、音、光、振動で覚醒しますが、その他低酸素、二酸化炭素上昇で呼吸努力が行われ食道内圧が陰圧になりある閾値を超えると覚醒するといわれています。覚醒閾値の高い(起きにくい)人、低い(起きやすい)人がいます。呼吸が停止し二酸化炭素濃度が上昇し、咽頭開大筋が活発に活動し上気道の再開存が先であれば覚醒せずに経過します。先に覚醒すると呼吸努力が激しくなり二酸化炭素濃度の変動が大きくなりその後の無呼吸・低呼吸が起こりやすくなります。

このように睡眠時無呼吸症候群の原因には4つが考えられますが、解剖学的要因は最も関与が強く、単独で睡眠時無呼吸症候群の原因となるのです。逆に太ってなくても睡眠時無呼吸症候群がある場合や、心血管疾患で睡眠時無呼吸症候群が多いのは残り3つの要素の関与もあるのです。

どんな人が睡眠時無呼吸症候群になりやすいか

原因とも重なる部分があるのですが、身体的特徴としてまずは肥満の人です。首が太く顎の肉が多い人はそれだけで上気道が狭くなります。太っていなくても顎が小さい人、舌が大きい人、顔面の前後径が短い人は同様に気道が狭くなりがちです。身体的特徴だけではなく心疾患、脳血管疾患の既往のある方、慢性心不全の方は呼吸調整がうまくいかずSASを合併しやすい傾向があります。

睡眠時無呼吸症候群の症状

睡眠時無呼吸症候群は寝ている間のことなので自覚しにくいとご説明しましたが、気付いていないだけで様々な症状が現れていることが多くあります。

当院でも、ご本人ではなくご家族や職場の同僚など身近な方から指摘を受けて受診される方も多くいらっしゃいます。

特に特徴的な症状として「いびき」が挙げられます。これは、上気道が狭くなり呼吸の際に圧力がかかるため上気道の粘膜が振動することから起こるものです。いびきは周りの人の睡眠の妨げになるだけでなく、背後に睡眠時無呼吸症候群が隠れている場合が多くあります。

以下に、睡眠時無呼吸症候群の代表的な症状を記載します。詳しくは、それぞれの症状の説明ページをご覧ください。

寝ている間の症状

朝、起きた時の症状

- 口が渇いている

- 頭が痛い、重い

- 熟睡感がなく、すっきり起きられない

- 身体が重く感じる

起きている時の症状

- 強い眠気がある

- 身体のだるさ、倦怠感が強い

- 集中力が続かず、運転中でも眠くなる

こうした自覚症状の感じ方、程度には個人差があります。

「ちょっと疲れているだけ」「いつものこと」で終わらせず、改めて日常生活を振り返ってみてください。

また寝ている間のことをパートナーやご家族の方に聞いてみたり、逆にパートナーやご家族の方にこういった症状が見られた場合、一度検査を勧めるようにしてください。